Как хорошо уметь считать

Ученик Старогородской основной общеобразовательной школы Артемий Майоров выявил эффективность использования нестандартных приёмов вычисления при обучении современных школьников математике

В прошлом учебном году пятиклассник Артемий Майоров со своим научным руководителем Т. В. Пчелкиной участвовал в республиканской научно-практической конференции «Дорофеевские чтения». Работа «Как хорошо уметь считать» вызвала большой интерес и у жюри форума, и у его участников. Объектом исследования ученика и педагога стали алгоритмы счета. Предметом исследования - процесс вычисления. А целью - эффективность использования нестандартных приёмов вычислений при обучении математике в современных школах. Актуальность темы заключается в том, что использование нестандартных приёмов в формировании вычислительных навыков усиливает интерес учащихся к математике, содействует развитию математических способностей.

Итак, знакомимся с научной работой.

«Считать люди научились ещё в каменном веке десятки тысяч лет назад. Для подсчёта использовали собственные пальцы, камешки, палочки, узелки. Потребность в поиске решений более сложных задач поставила человека перед необходимостью находить способы, изобретать приспособления, которые могли бы ему в этом помочь.

В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

Одним из первых устройств (VI-V вв. до н. э.), облегчающих вычисление, можно считать специальную доску «абак». Вычисления на ней производились перемещением камешков или костей в углубления доски. Со временем их стали расчерчивать на несколько полос и колонок. В Греции абак существовал уже в V веке до н. э.

В Древней Руси при счёте применялось устройство, похожее на абак, называемое «русский шот». В XVII веке этот прибор уже обрёл вид привычных русских счётов.

В начале XVII столетия, когда математика стала играть ключевую роль в науке, всё острее ощущалась необходимость в изобретении счётной машины. И в середине века молодой французский математик и физик Блез Паскаль создал «суммирующую» машину, названную Паскалиной, которая, кроме сложения, выполняла вычитание.

В 1670-1680 гг. немецкий математик Готфрид Лейбниц сконструировал счётную машину, которая выполняла все арифметические действия.

В середине XIX века были предложены устройства, ориентированные на серийное производство. В этих устройствах при наборе чисел, с которыми производятся действия (сложение и вычитание), одновременно осуществляется и перенос десятков, но только в соседний разряд.

Наиболее совершенным из подобных приборов явилось устройство, изобретённое петербургским учителем музыки Куммером, предложенное в 1846 г. и серийно выпускавшееся (с различными модификациями) вплоть до 70-х годов XX века. Устройство работало на принципе реек: в прорезь вставляли штифт и передвигали рейку вверх или вниз. При этом в окошках появлялись цифры, нанесенные на поверхность рейки. В определённый момент задевался зубец соседней рейки, и она сдвигалась на одно деление, тем самым в старшем разряде прибавлялась единица.

Прибор вошёл в историю вычислительной техники под названием счислителя Куммера.

В 1878 году ещё один российский учёный П. Чебышёв предложил счётную машину, выполнявшую сложение и вычитание многозначных чисел. Наибольшую популярность получил тогда арифмометр, сконструированный петербургским инженером Однером. Конструкция прибора оказалась удачной, так как позволяла быстро выполнять все четыре арифметических действия.

А в 1892 году был создан прибор для умножения, использующий узкие полоски, закреплённые в футляре в виде записной книжки и передвигающиеся с помощью заострённой палочки. Палочки Непера были очень популярны и привлекали многих изобретателей.

В 30-е годы XX столетия в нашей стране был разработан более совершенный арифмометр «Феликс». Счётное устройство использовалось несколько десятилетий, став основным техническим средством облегчения труда человека.

ПРИЁМЫ БЫСТРОГО СЧЁТА

Существует множество приёмов ускоренного вычисления арифметических действий, предназначенных для бытовых вычислений. Главнейшие из них описаны на русском языке известным французским педагогом Мартелом в книге «Быстрый счёт», в брошюре немецкого автора Нейхауза «Тайны быстрых вычислений». Ограничусь самыми интересными приёмами вычислений, которые наиболее удобно применять.

Сложение

Основное правило для выполнения сложения в уме звучит так: чтобы к числу прибавить 9, нужно прибавить к нему 10 и отнять 1; чтобы прибавить 8, нужно прибавить 10 и отнять 2; чтобы прибавить 7, нужно прибавить 10 и отнять 3 и т. д. Например:

56 + 8 = 56 + 10 - 2 = 64;

65 + 9 = 65 + 10 - 1 = 74.

Если цифра единиц в прибавляемом числе больше 5, то число необходимо округлить в сторону увеличения, а затем вычесть погрешность округления из полученной суммы. Если же цифра единиц меньше, то прибавить сначала десятки, а потом единицы. Например:

34 + 48 = 34 + 50 - 2 = 82;

27 + 31 = 27 + 30 + 1 = 58.

При сложении трехзначных чисел складываем слева направо, то есть сначала сотни, потом десятки, а затем единицы. Например:

359 + 523 = 300 + 500 + 50 + 20 + 9 + 3 = 882;

456 + 298 = 400 + 200 + 50 + 90 + 6 + 8 = 754.

Чтобы вычесть два числа в уме, нужно округлить вычитаемое, а затем подкорректировать полученный ответ.

56 - 9 = 56 - 10 + 1 = 47;

436 - 87 = 436- 100 + 13 = 349.

Если вычитаемое меньше 100, а уменьшаемое больше 100, но меньше 200, есть простой способ вычислить разность в уме.

134 - 76 = 58

76 на 24 меньше 100. 134 на 34 больше 100. Прибавим 24 к 34 и получим ответ: 58.

152 - 88 = 64

88 на 12 меньше 100, а 152 больше 100 на 52, значит

152 - 88 = 12 + 52 = 64

Крестьянский способ

В России несколько веков назад среди крестьян некоторых губерний был распространён способ, который не требовал знания всей таблицы умножения. Надо было лишь уметь умножать и делить на 2.

Этот способ получил название «крестьянский» (существует мнение, что он берет начало от египетского).

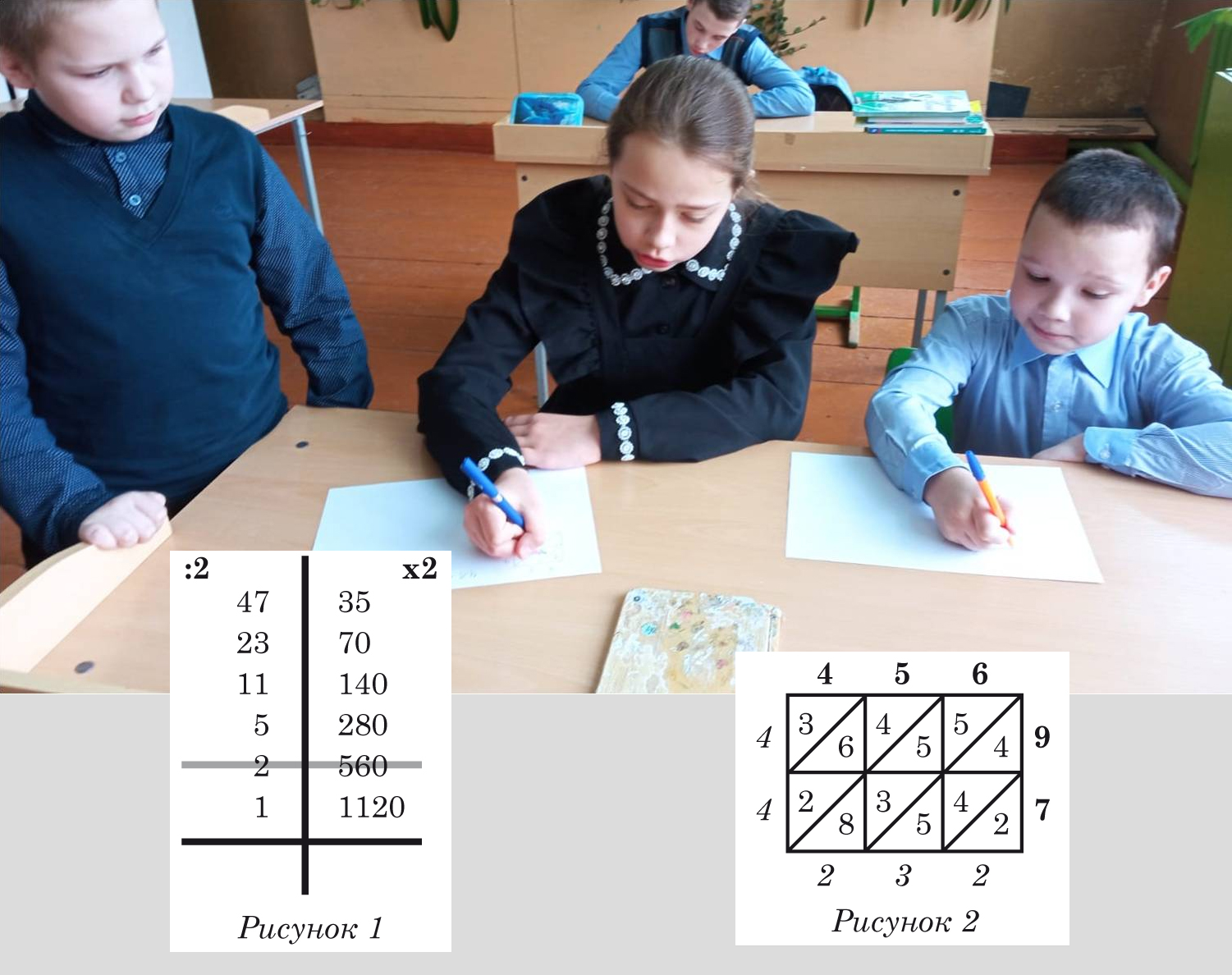

Для умножения 47 на 35 (рисунок 1) запишем числа на одной строчке, проведём между ними вертикальную черту; левое число будем делить на 2, правое - умножать на 2 (если при делении возникает остаток, то остаток отбрасываем); деление заканчивается, когда слева появится единица; вычёркиваем те строчки, в которых стоят слева чётные числа; 35 + 70 + 140 + 280 + 1120 = 1645

Далее оставшиеся справа числа складываем - это результат.

Умножение решёткой и палочки Непера

Выдающийся арабский математик и астроном Абу Абдалах Мухаммед Бен Мусса аль-Хорезми жил и работал в Багдаде. Учёный работал в Доме мудрости, где были библиотека и обсерватория, здесь работали почти все крупные арабские учёные.

Сведений о жизни и деятельности Мухаммеда аль-Хорезми очень мало. Сохранились лишь две его работы по алгебре и по арифметике. В последней из этих книг даны четыре правила арифметических действий, почти такие же, что используются в наше время.

В средневековой Европе был широко распространён способ умножения многозначных чисел, известный как «умножение решёткой» или «способ жалюзи». По-видимому, он был разработан в Индии, но имел применение и в других странах Востока. Этот способ легко уяснить на примере.

Пусть необходимо умножить 456 на 97.

Рисуем табличку из трёх столбцов, так как число 456 трёхзначное, и двух строк, так как 97 - число двузначное. Каждая клетка таблички разделена диагональю.

Цифры чисел 456 и 97 записываются соответственно над табличкой и справа от неё.

После этого в каждую клетку записывается произведение цифры, стоящей в соответствующем столбце сверху, на цифру в соответствующей строке справа, причём десятки и единицы произведения разделяются упомянутой выше диагональю.

Теперь можно определить результат умножения. Для этого необходимо просуммировать цифры по наклонным полоскам справа налево, при необходимости перенося «в уме» в соседнюю слева полоску единицу или двойку и записывая эти суммы так, как показано на рисунке 2.

Результат следует читать слева от таблички сверху вниз, а затем под табличкой слева направо. Он равен 44232.

Этот алгоритм умножения двух натуральных чисел был распространён в средние века на Востоке и Италии.

Неудобство этого способа, на мой взгляд, в трудоемкости подготовки прямоугольной таблицы, хотя сам процесс вычисления интересен и заполнение таблицы напоминает игру.

Способ умножения «решеткой» был положен в основу счетного прибора, описанного шотландским математиком Джоном Непером (кстати, изобретателем логарифмов) в 1617 году. Это простой счетный прибор в дальнейшем получил название «палочки Непера», «бруски Непера», «пластины Непера» и т. п.

Прибор представлял собой набор прямоугольных пластин (палочек), в который входили палочки с результатами умножения всех чисел от 0 до 9 на числа от 0 до 9; сверху каждой палочки наносилось число от 0 до 9. Результат умножения на палочках представлен двумя цифрами (в том числе начальным нулем), разделенными наклонной чертой; одна палочка с нанесенными на нее цифрами от 1 до 9 (указатель строк).

Для умножения с помощью этого прибора выбирались палочки, соответствующие значениям разряда множимого, и выкладывались в ряд так, чтобы цифры сверху каждой палочки составляли множимое.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В большинстве случаев современные школьники не знают других способов выполнения действий, кроме таких, как умножение, сложение, вычитание столбиком и деление «уголком». Это я проверил, проведя анкетирование среди своих сверстников. На вопрос «Знаете ли вы старинные способы вычисления арифметических действий?» 100% опрошенных ответили отрицательно.

Я решил проверить, насколько использование интересных старинных способов вычислений может сократить время вычислений. Из всех найденных мною необычных способов счета более интересным показался способ «решетчатого умножения». Учащимся 5-х классов было предложено решить один и тот же пример двумя способами: обычным арифметическим и нестандартным способом вычисления.

Оказалось, что способ решения с помощью «решетки» потребует от ученика в 1,4 раза меньше элементарных операций, чем умножение столбиком. Ущерба же в правильности результата нет никакого. Но и это еще не все. Каждая лишняя счетная операция, каждый лишний случай сложения или умножения цифр является поводом сделать ошибку. Вероятность ошибиться при умножении способом «решетки» примерно в 1,4 раза меньше, чем при обычном способе. Значит, сбережение труда и времени при умножении нестандартным способом «решетка» получается, во всяком случае, больше, чем в 1,2 раза.

Таким образом, знание простых приемов оказывается практически полезным, сберегая труд и время при вычислениях. Знание упрощенных приемов вычислений дает возможность не только быстро производить простые расчеты в уме, но и контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки в результате механизированных вычислений. Кроме того, освоение вычислительных навыков развивает память, повышает уровень математической культуры мышления, помогает полноценно усваивать предметы физико-математического цикла.

Своей работой я доказал, что моя гипотеза верна. Используя некоторые из простых нестандартных методов на уроках или дома, можно развить скорость вычислений, пробуждать интерес к математике, добиваться успехов в изучении многих школьных предметов.

Эти приемы показывают, как красива математика, если человек открывает тайны ее закономерностей, изучает их и учится применять на практике».

Фото: Артемий Майоров (слева) проводит обучение счету

Еще материалы

- Жители Мордовии на Госуслугах могут воспользоваться жизненной ситуацией «Налоговый вычет»

- В Мордовии пациенты с сахарным диабетом обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы

- В Мордовии студенты МГПУ им. М. Е. Евсевьева готовятся к «Театральному Приволжью»

- Подвохи со сладеньким

- Контроль, да не тот