Дед, бабушка и «Три богатыря»

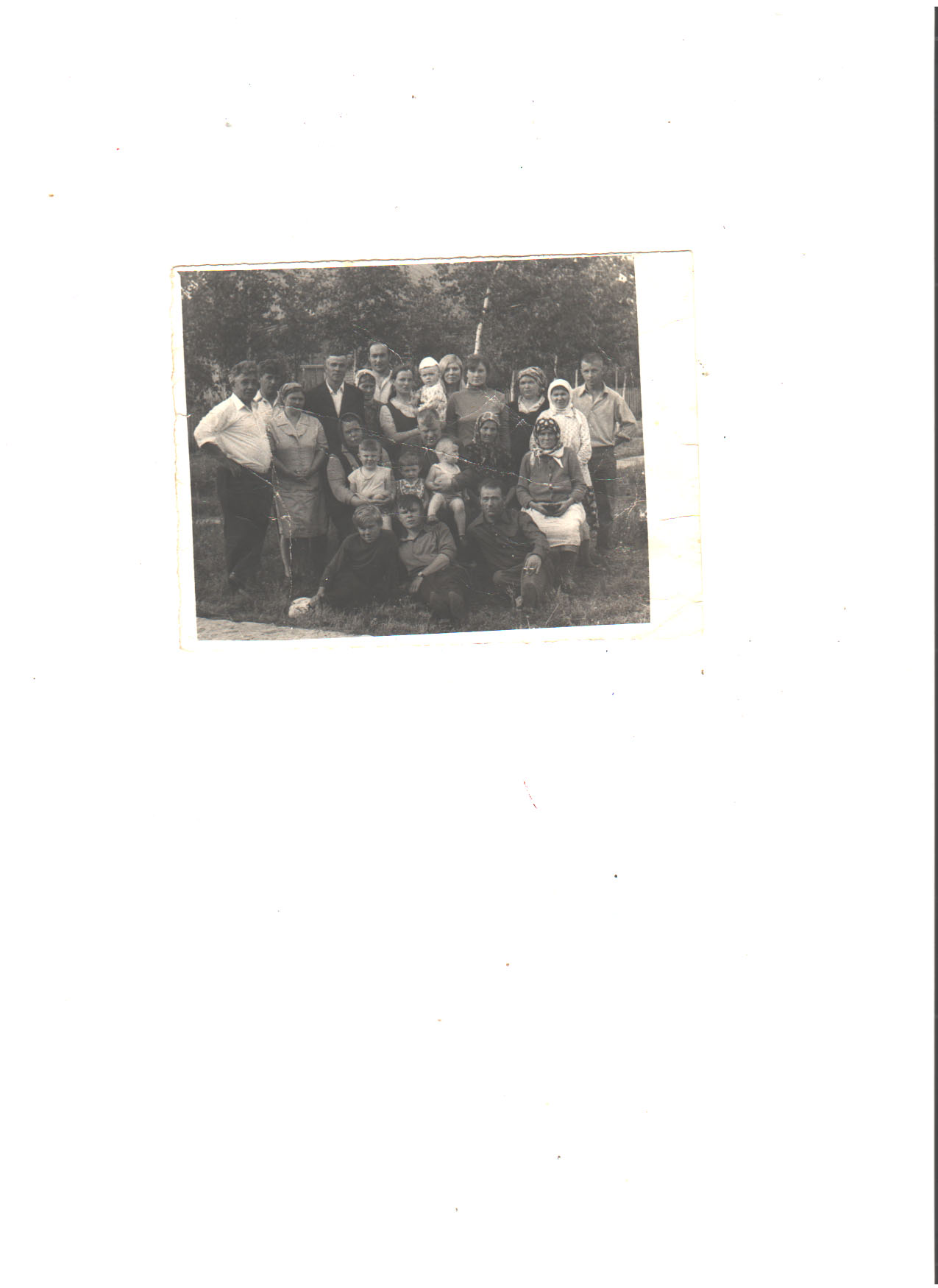

Дед мой и моя бабушка по отцовской линии и их дети были из обычной эрзянской семьи, мало отличавшейся от всех других. Дед Василий Еремеевич Бочкарев происходил из бедной многодетной семьи. Еще в раннем детстве он лишился одного глаза. Его старшая сестра пряла пряжу, а маленький Василий вертелся около нее, мешая ей. Она, пытаясь успокоить его, неосторожно оттолкнула мальчика и нечаянно веретеном повредила глаз. Так и прожил он всю жизнь с одним правым глазом. Бабушка, Пелагея Яковлевна, урожденная Сундукова, рано осиротела, лишившись родителей, росла она на попечении родственников. И, когда к ней посватался Василий, она, не раздумывая, согласилась быть его женой. Один за другим стали рождаться дети. Двое из них умерли еще в младенчестве. В живых осталось шестеро. Мой папа был младшим из них. Он родился в 1922 году. Много испытаний выпало на долю моих деда и бабушки. Такую ораву в те голодные и грозные годы прокормить было нелегко. Дед Василий Дед Василий еще ранней весной уходил пешком в сторону Сарова. Там он нанимался пасти хозяйский скот. Его кормили жители по очереди. А поздней осенью он, получив договорную оплату хлебом, продуктами и какими-то деньжатами, вновь пешком возвращался домой. Зимой дед плёл для односельчан лапти, ходил по домам колоть дрова. Интересная у него была привычка – почти все работы он выполнял, стоя на коленях: дрова колол, лапти плёл, чинил конскую сбрую и т.п. Сейчас думаю, может, молился тайно так? Ведь он не раз ходил пешком на источник к батюшке Серафиму Саровскому. Не знаю… Сам он никогда не говорил, почему он это делает. А все воспринимали это как чудачество. Еще он был замечательным сказителем. Сказки сочинял на эрзянском и на ломаном русском. Ох, и колоритными были его сочинения! Зимними вечерами собирались односельчане в его маленькой избушке, курили и слушали деда Василия. Он сам не курил, но самосад для односельчан выращивал всегда. Героями его сказаний были богатыри Моисей и Елисей, присутствовали тут и представители эрзянского эпоса: Вирява, Ведява, Барагай, звери: чомболкс, ривезь, катка и т.п. И обязательно была девочка по имени Сотыне. Помню, мы, его внуки, очень любили его сказки. Окружив его кольцом, хором кричали: «Дед, расскажи про Сотыне!». Дед, важно крякнув, начинал: «Сотыне лись кудосто суброгс чурамо…» (Простите за пикантную подробность, но из песни слова не выкинешь…). И начинались приключения! Герои одни и те же, но события развивались каждый вечер в новом варианте, не повторяясь. Дед умел читать по слогам. Иногда мы совали ему в руки какую-нибудь книгу и просили почитать. Бабушка Пелагея А бабушка была маленькой, сухонькой, суетливой. Вечно она что-то делала, стараясь прокормить свою большую семью. Говорят, она лучше всех в Игнатове варила мордовскую брагу. Ее всегда приглашали на свадьбы, похороны, торжества. Дети Бочкаревых Судьбы детей моих деда и бабушки тоже интересны. Старшая, Наталья Васильевна, очень рано овдовела. Ей было всего 26 лет, когда она осталась с двумя малолетними дочками, Любой и Лизой, на руках. Прожила она скромно, тихо, незаметно, пройдя через беды и испытания, до 92 лет. Сын, Михаил, погиб в Великую Отечественную. Младший сын, мой отец, вернулся с этой войны без правой руки и со сквозным ранением в грудь. А вот о «трех богатырях» - Анне, Анисии и Марии - хочу рассказать особо. Да-да! Их действительно так в шутку называли односельчане, хотя эти щупленькие, невысокого роста женщины на звание богатырей ну никак не тянули! И все же я поражаюсь народному остроумию. Молодые годы «богатырей» совпали с Великой Отечественной войной. Пожалуй, этим и объясняется то, что они не вышли замуж. Ведь почти все женихи были на фронте. А нашим девушкам работы в тылу было невпроворот. Анна сразу пошла работать скотницей и одновременно сторожем в Заготскот. Проработала там до самой пенсии. Анисия уехала по вербовке в Ивановскую область на торфоразработки. Мария сперва работала уборщицей в школе, а потом ее уговорили пойти на работу в колхоз, сперва разнорабочей, а потом – телятницей. Все трое они имеют правительственные награды за добросовестный труд. А Марии было присвоено звание «Почетный колхозник». После смерти родителей мои тетушки остались жить в стареньком родительском доме. Жили «богатыри», коня на скаку не останавливали, а вот в «горящую избу» войти пришлось… Где-то в середине пятидесятых, в мае – месяце, из-за детской шалости полыхнула почти половина улицы, в том числе и их дом. Пока они пытались помочь соседям, их избёнка сгорела до тла. Остались они в чем вышли из дома. С Божьей помощью, с помощью родственников и при поддержке односельчан был построен такой же маленький домик. Всего три окошка, одна комнатенка. Но царили в нем мир и согласие. А все потому, что обязанности каждой из «богатырей» были строго регламентированы. Анна управляла всем. В ближайшей родне ее звали уважительно «прокуроН» (прокурор). Ее слово было самое веское и самое решающее. Как она решит – так и будет. А еще в ее обязанности входили и снабженческие услуги: закупка продуктов и всего необходимого для семьи. Анисия – хранительница очага, всего общего бюджета и финансист. Учет деньгам вела строго и скрупулёзно. Но на что потратить деньги, решалось коллективно. А еще Анисия обстирывала, обшивала всех. Готовила пищу, делала заготовки на зиму: солила, сушила, квасила. Маруся ухаживала за скотом, следила за огородом, за садом, за заготовкой корма для скота. Так вот они и жили. Анна Ана патей, так мы звали ее. Любили ее безмерно. И она вполне заслуживала этого тем, что понимала нас, детей, говорила с нами на равных. Щедро одаряла нас гостинцами, порой даже баловала. В Заготскоте ухаживала за коровами, предназначенными для отправки на мясокомбинат. И когда набиралось нужное количество скота, его отправляли в Оброчное. Гурт сопровождали сами скотники. Шли 2-3 дня пешком, с отдыхом. Как же мы, дети, ждали возвращения Ана патей! Являлась она к нам с двумя наволочками, перевешенными через плечо. В одной из них была дешевая мясокомбинатская колбаса, а в другой – мятные пряники – белые, розовые и такие душистые! И все это несметное богатство давалось нам, ее племянникам, на растерзание. А она счастливыми глазами смотрела на нас, приговаривая: «Нам бы в голодные годы такое!». И вздыхала… Любила она нас безмерно. Господь не дал ей своих деток, так она все нерастраченное материнское чувство отдавала нам. В 1959 году папу направили в Козловский район (Был тогда такой) редактором газеты. Переезд пришелся на январь месяц. Весь нехитрый наш скарб погрузили на тракторные сани, а нас - мал-мала меньше – усадили в лошадиные сани, укутали одеялами и прикрыли сеном. Ана патей поехала с нами, отпросившись с работы, села она на тракторную повозку. Январь, мороз около 30 градусов. Лошадь бежит быстрей. Мы остановились на каком-то лесном кордоне в доме лесника, чтобы отогреться, поужинать и покормить лошадь. Подъехал и трактор. К нашему ужасу, на санях не оказалось Анны. Мы решили, что она на ухабе выпала (дорога была ужасная). Боялись, что сани могли переехать ее. Взрослые хотели вернуться, чтобы найти ее. Но тут она появилась сама. Оказывается, на одном из ухабов выпала из саней свиная туша, запас мяса на всю зиму. И Ана патей спрыгнула за ней. Обвязала тушу своей шалью, снятой с головы, и больше километра волокла ее по дороге. Анисия Скромная, тихая, застенчивая, тетя Анисия всегда старалась быть незаметной, всегда стремилась помочь всем, за всех переживала, боялась нечаянно обидеть. Когда мы приходили к тётушкам, она всегда интересовалась, есть ли у нас деньги на необходимое. Я обычно говорила, что мы работаем, получаем зарплату. Но она всегда стремилась всучить нам какую-то сумму. Если не брали, то она деньги тайком подкладывала нам либо в карман, либо в сумочку. До слез расстраивалась, если в семьях у нас были проблемы. Стремилась по мере сил помочь их решить. И ей это обычно удавалось. Маруся Но самым интересным и самым большим моим другом была тётя Маруся, Марё патей. Я с самого раннего детства дружила с ней. Она часто брала меня с собой на ферму к ее любимым телятам. Я даже знала их по именам. Помогала тёте Марусе поить и кормить их, выгонять на пастбище и пасти их. Интересно было пасти их. Телята разбредались по лугу, щипали травку, а тётя Маруся пела. У нее был высокий и чистый голос. Пела она «Ой, в Таганроге солучилося беда…», «По Дону гуляет казак молодой…». А потом я выросла, окончила школу, ВУЗ. Вышла замуж. Работать направили в Барахманы. Через год родилась дочка Лиля. Тетя Маруся вышла на пенсию и перебралась ко мне нянчить Лилю. И пела свои песни уже не телятам, а моей дочке. К восьми месяцам научила ее ходить. Когда Лиля стала говорить, то на свой лад пела бабы Марусины песни: «По дому гуляет коза молодой!». Свою няню она любила и звала ее «моя Маруся». Со временем моя семья переехала в Игнатово. Тетя Маруся ушла жить к сестрам, хотя каждый день приходила к нам. А когда ее сестры Анна и Анисия ушли в мир иной, я забрала тетю Марусю к себе. К тому времени она ослепла, перенесла тяжелый инсульт, была недвижима, но никогда не жаловалась на судьбу и ушла тихо, во сне… Вот такие были они, мои милые «Три богатыря». Ну не вышли они замуж, не заимели своих детей, а всю жизнь посвятили племянникам, детям старшей сестры Наталии и младшего брата Ивана. Они были настоящими хранителями, берегинями наших семей. Софья ВАНЬКИНА