О герое былых времен…

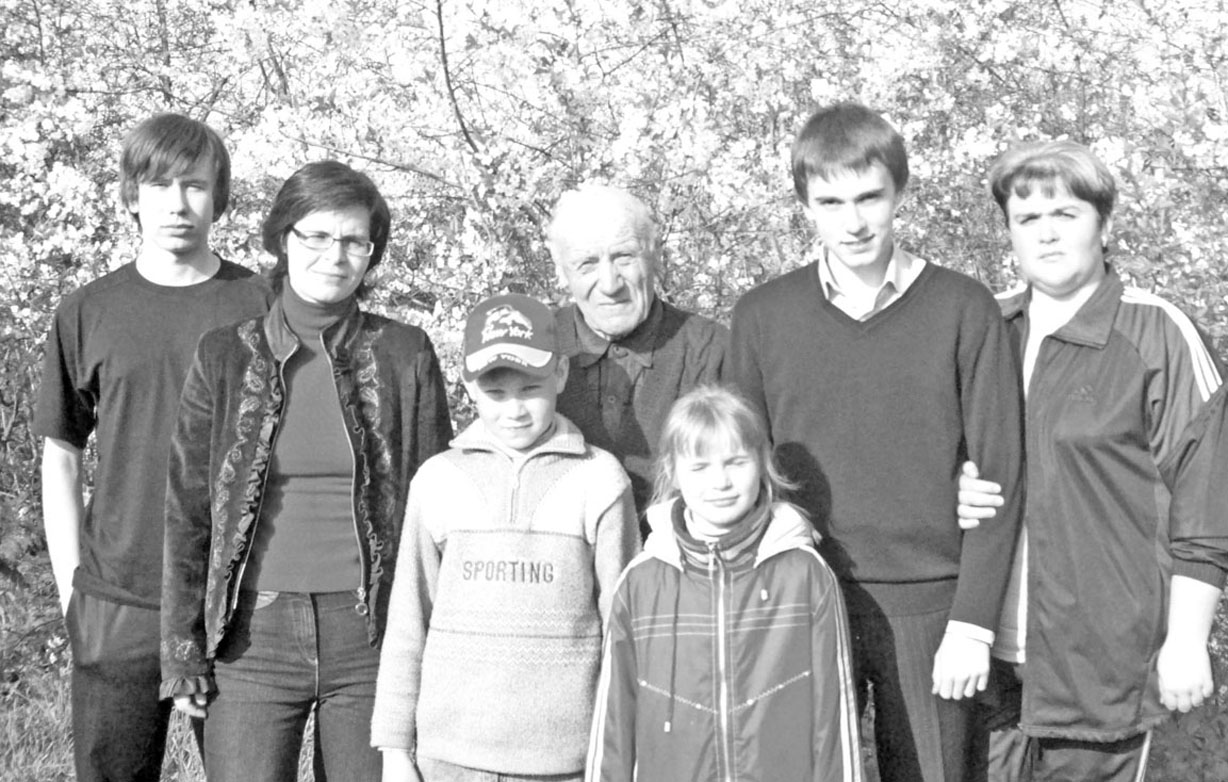

Елизавета Дуленова приняла участие в Международном конкурсе сочинений «Без срока давности». В своем сочинении она рассказывает об участнике Великой Отечественной войны Павле Егоровиче Дуленове. Однажды, перебирая портреты ветеранов Великой Отечественной войны, я наткнулась на фотографию молодого военнослужащего, под которой значилось: «Дуленов Павел Егорович». Конечно же, меня заинтересовало, кто этот человек, носящий такую же фамилию, как и я? Родственник или однофамилец? Где он служил? Сколько прожил? Была ли у него семья? Жив ли кто-то, кто может мне о нем рассказать? Ответы на свои вопросы я попыталась найти у своего учителя русского языка и литературы Н.И. Плотниковой и, как оказалось, я сделала правильный шаг. Оказывается, бравый лейтенант, смотрящий на меня с фотографии- не только дедушка моего педагога, но и мой родственник-внучатый племянник моего прапрадеда. Разумеется, мне очень захотелось узнать о нем больше и Наталия Ивановна начала свой рассказ. До войны… Павел Егорович Дуленов родился 9 ноября 1923 года в деревне Новое Чамзино. Но всю свою жизнь прожил в селе Большое Игнатово. Родился он в обычной крестьянской семье, в которой детей с раннего детства приучали к труду. Родители учили своих детей управляться с конём, с косой, с топором. В семье ценили доброту, уважали старших. По праздникам щедро встречали гостей. В школу ходил с удовольствием, науки были ему интересны. Учился, как и все крестьянские дети, с увлечением. Читал много, книги брал в библиотеке, у соседей, у учителя. Семья жила скромно, но дружно. Вместе работали, вместе мечтали о счастливом будущем, о большой семье. В 1942 году его, восемнадцатилетнего мальчишку, призвали в армию. А до этого, зимой 1941-1942 годов, Павел Дуленов работал на трудовом фронте, рыл противотанковые рвы в Ульяновской области, недалеко от села Катяково. «Парню всего 17 лет. Зима. Сорок градусов мороза. Шесть метров ширина и три метра глубина рва. Земля промерзла, на два метра глина, песок, галька. В руках тяжелейший лом, кирка, топор. 700 граммов хлеба на день. Труд непосильный, но требовалось выполнить норму». Как не содрогнуться от такой картины! Поэтому в голове у парнишки витала лишь одна мысль – лучше на фронт. Пришла повестка на фронт Это случилось 20 марта 1942 года- пришла повестка из военкомата, а 21 марта его уже провожали всей деревней. Мешок сухарей, приготовленный матерью, банка меда, выданная на этот случай правлением колхоза «Верный путь» — вот весь запас продуктов на дорогу. И вот станция Атяшево в Мордовии…Деревенский парень впервые увидел железную дорогу и поезд … Ночью состав ехал, а днем стояли на какой-нибудь станции в тупике, остерегались бомбежек. Везли их на юг. Вот и город Орджоникидзе. Построили по четыре и шагом марш по городу в первопехотное военное училище. А там - подъем в шесть часов, зарядка, построение на завтрак и занятия по военному делу до появления соли на спине; стирка белья на водах реки Терек, обед и снова занятия. И так пять месяцев. Закончить учебу не удалось – немец шел на город, училище эвакуировали. Пошли строем семьсот километров до Тбилиси по Военно-грузинской дороге. Крестовый перевал, суворовские места… На окраине Тбилиси учебу продолжили, но не надолго. В личных воспоминаниях ветерана читаю: «Нашу 12 роту отправили на охрану горного перевала Гилямуж, что в Дагестане. А через три месяца с перевала роту сняли и перебросили в составе 103-й отдельной стрелковой бригады на освобождение Новороссийска, который находился в окружении немцев. Путь лежал до Батуми. А там погрузили на военный корабль и ночью по Черному морю поплыли в Геленджик. Без привычки плаванье многие не выдерживали. Шторм, качка доводили нас до рвоты», - вспоминал Павел Егорович. Он лежал на первом этаже трехэтажной веревочной койки, поэтому легче перенес плавание. Ранение Из Геленджика, после разгрузки корабля, через горный перевал их направили на переднюю линию фронта в Абинский район Краснодарского края, близ станицы Шапсутская. Там они ночью заменили стоявших на передовой бойцов, которые ушли в тыл на отдых. Юные солдаты разместились в окопах и держали эту линию несколько дней. Затем получили приказ утром идти в наступление, которое закончилось для их батальона неудачно: немец пулеметным и минометным огнем заставил их отступить и занять прежние окопы. Так происходило несколько раз. В одно из таких сражений, 15 января 1943 года, когда бойцы шли в очередное наступление, Павел Егорович Дуленов был тяжело ранен в грудь. «Ощутив удар, - с болью пишет он, - я упал, изо рта и носа пошла кровь. Раненый отполз в ложбинку, где санитары помогли уйти в тыл - в полевой госпиталь, а там, получив первую помощь, верхом на лошади, в сопровождении санитаров, был отправлен в Геленджик». Была сделана первая операция - удалили из грудной клетки немецкую пулю и автобусом «Скорой помощи» отправили в эвакогоспиталь № 14518 города Гори, что в Грузии. «Милые медики сделали все, чтобы я выздоровел, а ведь это были не русские, - подчеркивал Павел Егорович, - а армяне и грузины, но у всех у нас была тогда одна цель – победить врага; и никаких межнациональных конфликтов». А затем ему, как слабому больному, влили 200 граммов чужой крови, а потом показали и ту женщину, которая, не задумываясь, отдала ее раненному бойцу. Это оказалась сотрудница госпиталя, по национальности армянка. «Четыре месяца госпитальной палаты, питание, забота и внимание медиков сделали свое, я выздоровел», - делится воспоминаниями Павел Егорович Дуленов. Читая эти строки, я отчетливо представила в его глазах капельку радости и радовалась вместе с ним, что он выжил, что он жил рядом, дарил своим детям, внукам и правнукам свои тепло и заботу, делился опытом и давал советы. Но рассказ еще не закончен, и я с нетерпением ждала его продолжения, заранее зная о хорошем конце, ведь этот человек долгое время жил по соседству с моими прадедушкой и прабабушкой. На охрану южных границ Госпиталь в полном составе отправили на фронт, а П.Е. Дуленова выписали в выздоровительный батальон, который располагался в городском парке в палатках. По взводам и ротам они жили в ожидании «покупателей», как здесь называли офицеров, прибывающих за пополнением. Ждать пришлось недолго, вскоре из Ирана прибыл молодой лейтенант. Он по списку выбрал сто человек, в том числе и Павла, построил их, велел взять вещевые мешки с личными вещами из палаток и двигаться за ним на железнодорожную станцию. Вечером погрузились в вагоны и отравились в путь за границу. Опять волнения, опять сомнения… Но все обошлось неплохо. На границе с Ираном пограничники высадили их из вагонов и стали посписочно проверять, кто есть кто. Затем через «горбатый мост», так пограничники называли переход через границу, их переправили на территорию Ирана, где на железной дороге стоял состав, куда, опять по списку, погрузили русских солдат и отправили в путь, который лежал в город Тавриз. Здесь были расположены наши воинские части, охранявшие на чужой территории советские южные границы. Павла Егоровича Дуленова определили в 12-й кавалерийский полк. Дали лошадь, записали разведчиком роты. Так он нес там службу до декабря 1945 года, когда войска были выведены из Ирана. Службу продолжал в городе Баку, в Сальянских казармах, в составе 216-й стрелковой дивизии. Павел Егорович Дуленов закончил войну в звании старшины в апреле 1948 года. Под мирным небом Вернулся домой. Теперь перед ним стояла новая задача - адаптироваться на гражданке. Но недолго пришлось отдыхать ему - пригласили в райком и предложили должность секретаря. Освоившись, был направлен на учебу в партийную школу в Саранске, а затем его назначают на должность заведующего РАЙФО. К этому времени Павел Егорович уже обзавелся семьей. Приглянулась ему молодая, красивая и способная медсестра из деревни Старое Качаево – Екатерина Ивановна Тумаева. Поженились они и стали жить в добром согласии. Вскоре дети народились. Один за другим – трое. Дочь Антонина и два сына: Александр и Виктор. Радовался Павел, счастлива была Екатерина. Дети росли крепкими, красивыми, смышлеными. Сейчас они все уважаемые люди. После работы в РАЙФО П.Е. Дуленов сменил много профессий: был председателем колхоза, директором маслозавода, председателем РАЙПО, председателем райплана Ардатовского района, директором КБО, председателем комитета народного контроля. Все эти годы он был членом бюро райкома, депутатом районного Совета, был награжден тремя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР, Почетной грамотой комитета народного контроля СССР и другими. За военные заслуги он награжден Орденом Славы третьей степени и Орденом Отечественной войны первой степени, а также несколькими медалями. Всю жизнь Павел Егорович жил у всех на виду. В его доме всегда были люди; приходили запросто, то посоветоваться, то просто с радостью, то с новостью какой-то, а то и за помощью. А звали его всегда уважительно: «Павел Егорович». В феврале 2014 года Павла Егоровича Дуленова не стало…Но память о нем живет в наших сердцах. Многое вытерпели и превозмогли наши прадеды для того, чтобы мы жили и росли в мирное время. И накануне 80-летней годовщины Великой Победы нелишнее напомнить всем нам о суровых испытаниях, когда русский народ ценой огромных потерь одержал победу над фашизмом. Мы, молодое поколение, должны знать и помнить их имена, ведь события той страшной войны не имеют срока давности, они-бессрочны, они-навсегда! Елизавета ДУЛЕНОВА (Руководитель Н.И. Плотникова)