Подвиг после подвига

Чтобы признать Михаила Девятаева героем, потребовалось 12 лет

8 февраля исполнилось 80 лет, как наш земляк, летчик Михаил Петрович Девятаев, совершил великий подвиг: будучи в плену, угнал немецкий самолет, на котором вместе с ним из плена бежали девять советских воинов.

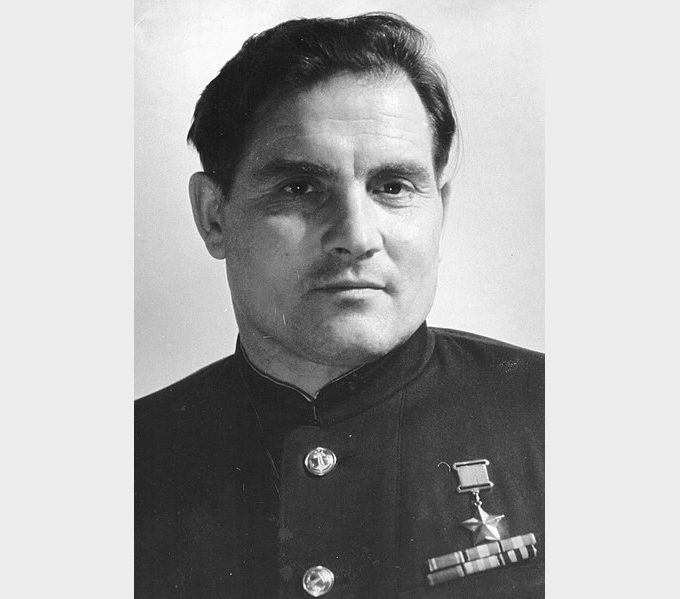

Советский военнослужащий, лётчик-истребитель, гвардии старший лейтенант Военно-воздушных сил, Герой Советского Союза (звание присвоено 15 августа 1957 года) Михаил Петрович Девятаев родился в Торбееве 25 июня 1917 года.

О подвиге легендарного человека написано много. В одном из последних номеров газеты «Аргументы и факты» опубликованы воспоминания свидетелей подвига Михаила Девятаева. Предлагаем читателям «ТИ» познакомиться с этим материалом.

80 лет назад лётчик Михаил Девятаев и ещё 9 узников концентрационного лагеря на острове Узедом угнали редкую модификацию самолёта Heinkel He-111.

О подвиге группы Девятаева мы знаем - всё-таки Михаил Петрович дожил до 2002 года, написал две книги, о нём сняли более 30 документальных фильмов, а в 2021-м на экраны вышел блокбастер «Девятаев». Но всё это знание сосредоточено на обстоятельствах побега. А вот то, что было потом, слишком напоминает тот самый блокбастер, где кадр допроса Девятаева в 1945 году сменяется на год 1957-й: сотрудники госбезопасности приглашают бывшего лётчика в автомобиль. Голос за кадром поясняет, что в течение этих 12 лет Девятаева таскали на допросы, но сейчас его ждут Москва и правительственная награда. В самом финале показывают взлёт ракеты: дескать, благодаря уникальности самолёта, на котором был совершён побег, стало возможным создание первого спутника Земли.

Между тем то, что реально происходило в те годы, даёт возможность проиллюстрировать сложнейшую проблему - адаптацию участников войны к мирной жизни. Проблема была серьёзной - стоит вспомнить хотя бы историю Сергея Левченко, однополчанина Володи Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя». Он ведь сознаётся, что «с гнидами этими кантуется» лишь потому, что ему не поверила некая «крыса тыловая», направившая его в штрафную роту, откуда он умудрился бежать, а потом скатился в криминал.

ПОМЕТКА «БЫЛ В ПЛЕНУ»

Михаил Девятаев был в полушаге от подобного сценария. Конечно, всё было не так жёстко, как в случае с Левченко. Но схема похожая. С марта по ноябрь 1945-го - фильтрация. Далее - демобилизация с восстановлением воинского звания и наград...

И пометка «был в плену», что серьёзно затрудняло трудоустройство и привело к тому, о чём Девятаев рассказывал так: «Бабы в сёлах скупали масло, потом на поезд и в Москву. Я в форме, бабы не боятся. Пока продают, я туда-сюда хожу, посматриваю... Потом на какой-то швейной фабрике в Подмосковье бабы брали белые нитки, краску. Нитку красили и пучками продавали. Это выгодно очень было... У кого-то купили целый мешок ниток, ворованные, наверное, были...» По сути, Девятаеву какое-то время пришлось «крышевать» мелкую спекуляцию и даже ненароком скупать краденое. Другое дело, что окончательно в «полутень» Девятаев не ушёл, продолжая добиваться законной работы. И добился. С 1946-го - дежурный по вокзалу в речном порту Казани. В 1949 году - помощник капитана баркаса «Огонёк». В 1952-м - уже капитан этого баркаса. Весну 1955-го он встретил капитаном рейдового теплохода - буксира-толкача №2034. Не сказать, что карьера выдающаяся. Но и совсем уж бесперспективной её назвать нельзя. Какой-никакой рост есть, да и работа по специальности: по своим профессиональным корням Девятаев как раз речник.

ПОБЕДИТЬ НЕДОВЕРИЕ

С мёртвой точки всё сдвинулось 5 апреля 1956-го. Тогда Вячеслав Молотов и Георгий Жуков выступили с инициативой по созданию Советского комитета ветеранов войны. А 19 апреля Жуков пошёл дальше, предложив в своей записке, адресованной ЦК КПСС, разработать проект постановления о бывших военнопленных, где упоминал о необходимости представить тех, кто бежал из плена, к наградам. 29 июня постановление приняли.

Но никакое постановление не сработает само по себе. Тут нужны неравнодушные люди, которые возьмутся за дело. И такие нашлись. Уже 23 июля в эфир выйдет радиопередача пи-

сателя-фронтовика Сергея Смирнова «В поисках героев Брестской крепости», где будет открыто сказано: «Люди, прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой испытывали и прямые несправедливости». А в самом конце года в газете «Правда» появится первая часть рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», где описаны мытарства бывшего военнопленного.

Но и этого тоже было бы мало, если бы не ещё один неравнодушный человек, который взялся за историю уже конкретно Девятаева. Ян Винецкий, сам в прошлом лётчик, а в 1956-м - журналист газеты «Советская Татария». Именно он разыскал странного не то артиллериста, не то лётчика, который, по мнению работников военкомата, рассказывает какие-то завиральные истории...

После разговора с Девятаевым, который длился целую ночь, Винецкий понял, что ничего завирального в его истории нет. Очерк «Мужество» был готов, но его публикацию всё равно пришлось продавливать - тут оказал помощь другой неравнодушный человек, Булат Гизатуллин - собкор «Литературной газеты» и будущий министр культуры Татарской АССР. 23 марта 1957 года очерк о Девятаеве вышел в «Литературной газете». А уже 15 августа Михаил Петрович был удостоен звания Героя Советского Союза.

О РОЛИ КОРОЛЁВА

Какую роль играл в этом Сергей Королёв, доподлинно неизвестно. Да, лётчик бежал с острова Узедом, что был частью германского ракетного центра Пенемюнде. Да, встреча Девятаева с Королёвым осенью 1945-го была - это подтверждается мемуарами дочери конструктора. Однако именно с марта по август 1957 года слово Королёва весило немного - три первых пуска ракеты Р-7 оказались неудачными, и вся программа висела на волоске. Удачный пуск состоялся 21 августа - к тому моменту Девятаев уже неделю носил Золотую Звезду... Да и не это важно, если честно. Подвиг Девятаева не в том, какие сведения он мог случайно добыть, а в том, что он совершил почти невозможное, - раз. В том, что он потом не разуверился и не принялся мстить, - два.