Родная улица моя

Река времени безжалостно стирает имена, лица, судьбы людей, улиц и целых городов. И только человеческая память может ей противостоять. Пока мы помним историю своей семьи и малой родины, будут жить люди и существовать события тех лет.

Было бы неплохо создать летопись города по его улицам, ведь на каждой из них есть жители, которые могли бы вспомнить много интересного о своих соседях. Сегодня мы начнем с части улицы Коммунистической. Раньше она носила имя И. В. Сталина.

В доме №59 жили две семьи с одинаковой фамилией Кумины. В одной половине - тетя Маруся с дочками Валей, Галей и внучкой Тамарой. «Бабье царство!» - так говорила сама баба Маня. Она была, как говорят в народе, «живчик»: словоохотлива, остра на язык, с превосходным чувством юмора. Через стенку дом с соседями делили дядя Коля и тетя Оля. Он - участник Великой Отечественной войны. В первые дни попал в плен, а затем - в фильтрационные лагеря. Несмотря на все жизненные перипетии, остался балагуром и весельчаком. Под стать ему была и жена. Много лет она проработала учителем в сельской школе. Воспитали двух сыновей и дочь. Все Кумины прекрасно пели, этот дар передали и внукам.

На высоком пригорке возвышается дом Алексеевых. Глава семьи дядя Серафим был инвалидом, работал бухгалтером в «Союзпечати». Надежда Ивановна трудилась в ЖКХ главным бухгалтером. Души не чаяли в своей единственной дочке Ирине. Уже на моей памяти они строили новый дом, и даже я своим детским умом понимала, как трудно мужчине на костылях руководить процессом строительства.

По соседству с ними жили Борис Павлович Киреев и Валентина Александровна. Они соединили свои судьбы уже в зрелом возрасте. У каждого были взрослые дети. Но как трепетно относились они друг к другу! Каждый вечер я приносила им литровую баночку парного молока. В качестве вознаграждения получала за это печенье или конфеты, а 1 сентября мне вручали букет оранжевых гладиолусов, с которым я шла в школу. Валентина Александровна много лет отработала медсестрой в рентген-кабинете. После смерти Бориса Павловича дом продали.

На месте старого дома построили новый, и в нем поселились другие жильцы. В семье Наумовых было трое детей, родители работали на заводе СОМ, где-то в руководящем звене, поэтому детьми занималась бабушка Елена Васильевна, в прошлом педагог. В настоящее время в доме живет дочь Светлана со своей семьей.

Напротив, под горкой, - усадьба Смирновых. Сейчас ее благоустраивают Смирновы-младшие (внук с семьей). А было время, когда там жила тетя Катя с сыновьями - ветеран ВОВ, неутомимая труженица, оптимистка. Она запомнились густыми, коротко подстриженными с проседью волосами, убранными под коричневый костяной гребешок.

Продолжая рассказ, хочу поделиться своими детскими воспоминаниями о семье Макаровых. Их дом выделялся, прежде всего, габаритами. 2-этажный, высокий, с множеством комнат. Глава семьи Константин Федорович, участник ВОВ, был мастером от Бога. Про него говорили, человек золотые руки, конструктор-самоучка. Во дворе всем на обозрение крутил свои лопасти вет-

ряк, превращавший с помощью генератора энергию ветра в электрическую. Так освещался двор и хозпостройки. Тетя Катя - вечная труженица - мне запомнилась кротким нравом и покладистостью. Супруги Макаровы вырастили шестерых детей. Дар деда к изобретательству унаследовали внуки. В родовом гнезде Макаровых в настоящее время живет одна из дочерей.

По соседству с Макаровыми расположился коммунальный дом на три семьи. В самом большом по площади помещении жила семья Колибко. Марк Самуилович преподавал в сельхозтехникуме. Высокий, статный, он носил длинное пальто, шляпу и круглые очки. Ревекка Яковлевна была ему полной противоположностью: низенькая, кругленькая с пепельно-седыми волосами, вся такая домашняя-домашняя. Мое детское восприятие ассоциировало ее с наседкой, вечно хлопотавшей вокруг своих внуков. Каждое воскресенье она просила моего брата отнести гостинцы сестре - жене врача Заклякова - на улицу Комсомольская. Мне доводилось бывать у Колибко в доме. Поражало огромное количество книг. А еще я могла долго смотреть на китайского болванчика, качающего своей узкоглазой головкой. Однажды я приболела, и Ревекка Яковлевна пришла меня навестить, принеся на тарелке большой кусок домашнего торта с вишневым сиропом. До сих пор помню его вкус. А тогда я готова была болеть еще и еще, лишь бы вновь принесли угощение.

После смерти Марка Самуиловича его супругу забрал сын в Воронежскую область. В их квартиру переехали Устиновы - Юрий Николаевич и Светлана Николаевна с детьми. Оба педагоги. Воспитанию и обучению детей они посвятили не один десяток лет. Первое мое знакомство с Юрием Николаевичем состоялось еще до школы. Он был тренером в секции гимнастики, куда я записалась за компанию с двоюродной сестрой. Помню нашу разминку, первые упражнения на бревне и брусьях. Затем он учил меня в школе НВП. Как соседке, мне не было никаких поблажек: автомат разбирала и собирала, укладываясь в нормативное время. Могла и наряд вне очереди схлопотать. Светлана Николаевна - прирожденный педагог, воспитатель в детском саду - была всегда приветлива, гостеприимна. Не случайно в их доме было многолюдно, рады были и родственникам, и друзьям. Я искренне удивлялась, как можно собрать одноклассников через 40 лет у себя в доме. Супруги Устиновы хорошо пели и часто выступали на сцене. Юрий Николаевич был заядлым грибником, рыболовом. Иногда угощал и нас своими трофеями. Теперь в их доме живет дочь с семьей.

Через стенку жили Бетевы - Мария Федоровна с детьми. Тетя Маша работала швеей в КБО и выручала соседей внеочередным пошивом брюк или платья, пекла очень вкусные пирожки, добавляя в тесто майонез.

Напротив жили мы, Гусевы, - отец Иван Егорович, мама Аграфена Серафимовна, брат Николай и я. Купили мы домик-развалюшку у Исайкина Тимофея. По рассказам родителей, дед Тимоша в молодости занимался ямщицкой гоньбой. На этом месте построили новый, по тем временам богатый, дом. В 1970 году в первый класс я пошла из этого дома, и вот уже почти 50 лет нет для меня улицы роднее. Отец работал на кране, был первоклассным специалистом, а перед паводком его приглашали взрывать лед на Мокше, т. к. в армии он был подрывником и знал в этом толк. Мама почти 40 лет отработала в библиотеке. Даже оставшись в 43 года без мужа, держала на подворье много всякой живности.

Рядом с нами в доме №50 жила семейная пара Скотниковых - Гавриил и Ольга. Отчества не помню, да и спросить уже не у кого. Вот - пример жизненной гармонии и семейных отношений: всегда вместе, ворковали, как голубки, никаких грубых слов. О дальнейшей их судьбе ничего не знаю, но недавно брат на кладбище увидел их могилы. Как и при жизни, они снова вместе.

Затем в этот дом переехали Илюшкины из Атюрьевского района - Петр и Татьяна с тремя малолетними детьми. Двое младших родились уже в Темникове. Супруги трудились и на работе, и в личном хозяйстве, ведь не шутка растить пятерых детей! Дядя Петя работал водителем, на большой машине с прицепом ездил в дальние рейсы. Иногда после работы по вечерам он садился на лавочку и играл на гармони. К нему подтягивались соседки, и начинались небольшие «плясовушки». Но самым благодарным слушателем и ценителем извлекаемой из гармони музыки была моя овчарка Эльза. Едва заслышав первые аккорды, она, задрав голову, начинала подпевать в такт.

Клавдия Александровна Бибарцева - учитель школы-интерната, вдова участника ВОВ, получившая похоронку на мужа, одна воспитывала дочь. Зарплаты, видимо, не хватало, и во второй половине дома миловидной, не конфликтной женщины всегда проживали квартиранты. В ее же комнате вся мебель была одета в белоснежные чехлы, а на спинках красовались вышитые гладью и крестиком салфетки. На столе всегда стояла узенькая вазочка с цветами. Цветов на участке было много. А еще Клавдия Александровна давала нам посмотреть ее «сокровища» - шкатулки, полные поздравительных открыток от учеников. Мы осторожно перебирали их, рассматривая красивые картинки. Потом дочь увезла учительницу в Саранск, а дом продали. Пожалуй, это единственный на нашем конце улицы дом, в котором сменилось три хозяина.

Клавдия Александровна была дружна с Ефимовыми, проживавшими по соседству. Семен Петрович работал в ДРСУ на грейдере, Зинаида Даниловна трудилась на заводе МГЛ, воспитывали трех сыночков и лапочку-дочку. По моим детским впечатлениям, во главе семьи была баба Матрена (мать Семена Петровича). По внешнему виду женщина суровая, строгая. Скажу честно, мы ее побаивались, но относились к ней с должным уважением. В свободное время или по праздникам около них на мягкой травке собирались на посиделки соседи. Помню, в Медовый спас разговлялись взрослые свежим медом, а около них и мы, детвора.

Через небольшой переулочек продолжается наша родная улица. Дом №52 - семейное гнездышко Семена Федоровича и Татьяны Серафимовны Четыревых. Их дом был построен с «нуля», и приятно, что он так и остался семейным гнездом Четыревых, только уже детей. Дядя Семен не один десяток лет отработал водителем в АТП. С раннего утра выезжал он в рейс и до вечера колесил по дорогам района. Но случались дни, когда он пригонял свой ПАЗик к дому, чтобы помыть. Эта «почетная миссия» доверялась нам, соседским ребятишкам. С каким азартом мы мели пол, в надежде найти закатившийся под сиденье пятачок, а если повезет - и не один. Тетя Таня занималась хозяйством. На ее попечении было двое детей, затем - внуки, престарелая свекровь - гроза внуков и их друзей. А какие помидоры она выращивала на своем огороде! Огромных размеров розовые, оранжевые, лимонные... Ни с чем не сравнимы были ее мордовские блины и брага! Соперничать в поварском искусстве она могла только с тетей Зиной Ефимовой.

В соседях жили однофамильцы или дальние родственники - Четыревы. Их я помню уже дедом Федором и бабой Нюрой. У них было шестеро детей, которые, за исключением одной, Нины Федоровны, трудившейся бухгалтером в лесхозе, уехали из родного города. Но почти каждые выходные дочери из Сарова приезжали к пожилым родителям. Дед Федор содержал в саду пасеку. Ох, как же нас жалили пчелы, когда мы играли рядом с их домом! Но в качестве компенсации нас иногда угощали свежеоткаченным медом. Дом реконструирован, отремонтирован и используется в качестве дачи внуками и правнуками.

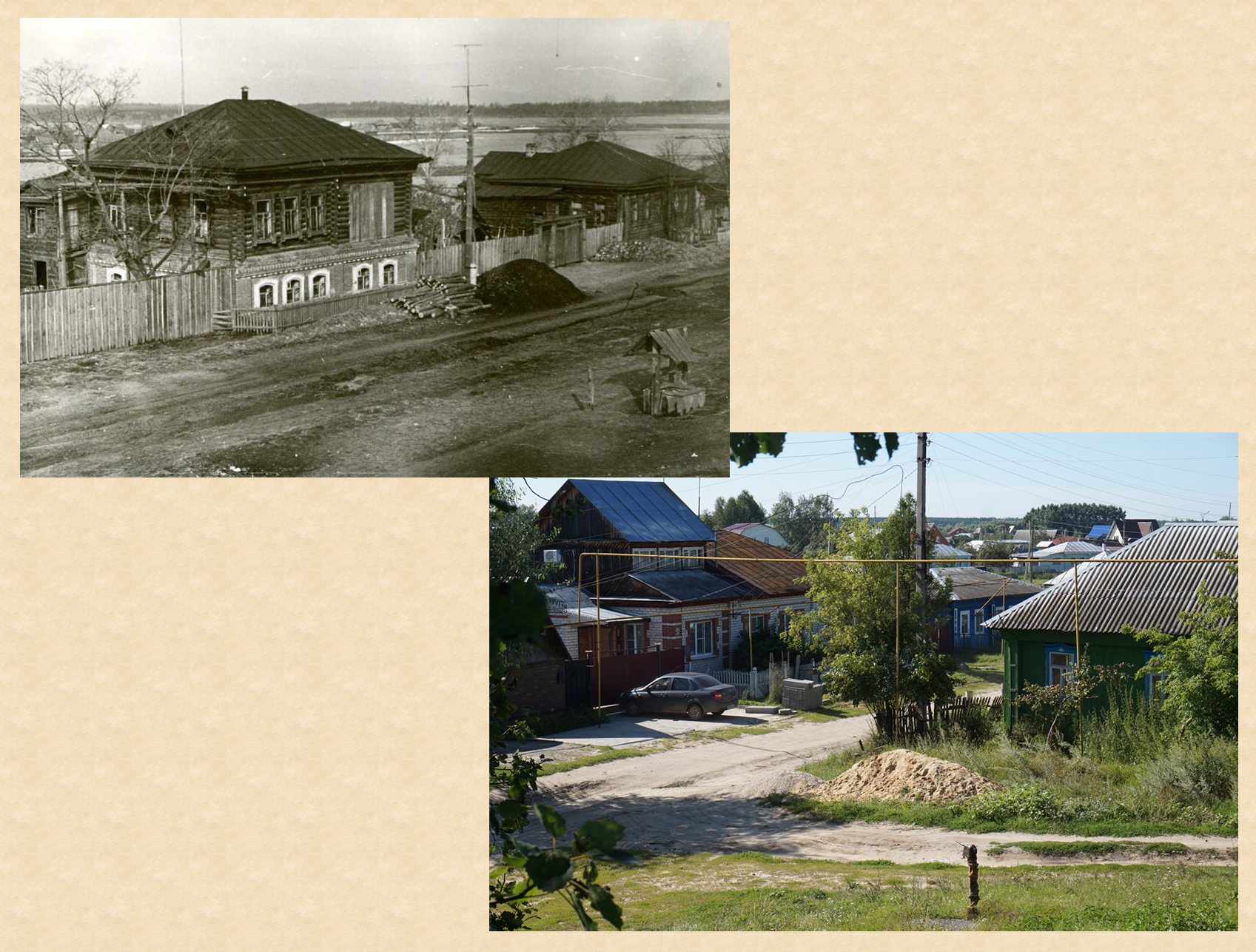

На снимке: улица Коммунистическая: 1960-е годы; 2020-й год

Елена ПРОШИНА

Из старожилов в нашем околотке на Коммунистической осталась только баба Катя Ишеева. В июле ей исполнилось 85 лет. Русская женщина вынесла немало испытаний, говорит, что несколько раз в жизни находилась на волоске от смерти. На борьбу только с онкологией было потрачено много сил.

Из своего послевоенного детства она помнит, как с 12 лет бороновала на быках землю, а в 16 работала на колхозной свиноферме. «Однажды я пасла поросят, - вспоминает пожилая женщина. - Резко поднялся ветер, полил дождь, загремело, засверкала молния. Я спряталась под деревом. Поросята от страха облепили мои ноги. Последнее, что услышала, это - сильный грохот. Когда очнулась, надо мной стояли мужики с лопатами, а возле меня - мертвые поросята. Хорошо помню, их было семь. Но тут прибежал председатель, всех разогнал и оказал мне помощь».

Екатерина Ивановна рассказывает, что родилась в Сосновке, замуж вышла в соседнюю Пиёвку. Восемь лет прожили на кордоне в заповеднике. Муж занимался разведением зубров.

Когда переехали в Темников, построили в самом конце улицы добротный каменный дом. Воспитали четверых детей. Одиннадцать лет назад не стало главы семьи - Михаила Ивановича (темниковцы знают его как директора универмага). В доме с матерью живет дочь Татьяна. Баба Катя говорит, что особенно рада, когда под крышей дома собирается вся семья - сын, три дочери, четверо внуков и три правнука.

Несмотря на почтенный возраст, она сама кормит поросят, встречает корову. По ее мнению, секрет долголетия заключается в том, что она много двигается. Ест же понемногу не больше трех раз в день. Не в постные дни в рационе - домашние молочные продукты. А еще она верит в Бога. И это, наверное, главный секрет долголетия.

Наталия ЮФКИНА