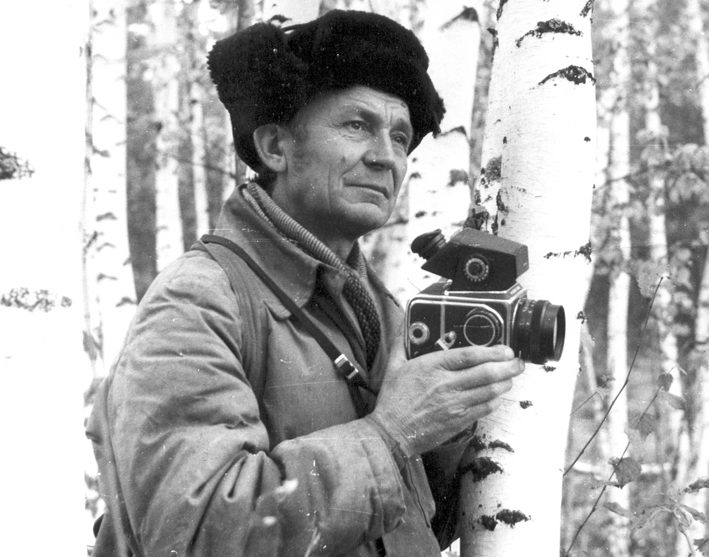

В заповедных лесах жил такой человек

1 февраля - 85 лет со дня рождения Ивана Степановича Терешкина (1935 - 2008)

1 февраля 2020 года исполнилось 85 лет со дня рождения Ивана Степановича Терешкина. Не случайно то, что родился он в Темниковском районе на одном из лесных кордонов Пазют в семье лесника за год до образования Мордовского заповедника.

За свою трудовую жизнь Иван Степанович был лесником, егерем, старшим звероводом, младшим научным сотрудником, заместителем директора Мордовского заповедника по научной работе. Он изучал динамику фитоценозов (т. е. как меняется структура и состав лесов с течением времени), занимался акклиматизацией бобров и оленей, работал с зубрами, точнее - над выведением чистопородного зубра.

В главном научном труде для любого заповедника - уникальной книге жизни дикой вольной природы, в Летописях природы Мордовского заповедника в 1970-90-е гг. Иван Степанович заполнял такие разделы, как «Погода», «Воды», «Фауна и животный мир: бобр, ондатра, выхухоль, тетеревиные, рукокрылые, зубр», «Календарь природы», «Флора и растительность», размещал фотоиллюстрации. Он прошёл свою эволюцию от натуралиста до просветителя: был экологом и первым биоэтиком. Доказательства - в его творчестве. Как фотохудожник Иван Степанович Терешкин через объектив постигал природу. В снимках он сохранил ее и для нас. Как эколог

И. С. Терешкин - автор целого ряда экологических и биотических очерков, опубликованных в книгах «У себя дома» (1975), «Мокша - река надежды» (1989), «Мои поражения» (1990), «В гостях у филина» (2006) с «говорящими» названиями: «В тени старого леса», «Из блокнота фенолога», «Не мять бы травы», «На пристани предков», «Пушта заповедная», «Тайник Вселенной», «Болота - молодость земли», «Экология без терминов», «Зри в корень дуба», «Истоки моего творчества», «Абориген» и других.

Как биоэтик («биос» - жизнь, а для этики характерно оценочное отношение к действительности, она сопоставляет в человеческих поступках то, что есть, с тем, как должно быть) автор сравнивает такие категории, как хорошо и плохо, добро и зло. Во время работы он накопил ценнейшие знания, у него возникает глубочайшее уважение к природе, лесу, самой жизни и желание уберечь от ошибок, защитить и самого исследователя, и «объект исследования». На этом этапе натуралист, эколог, биоэтик становится просветителем.

Железобетон и туманы не совместимы,

как лёд и пламень.

Остаётся единственное,

что влечёт нас к природе, - это её загадки.

И, не дай Бог,

чтобы природа для нас стала мастерской

на железобетонных сваях.

Вот тогда и не спрашивай, человек,

по ком звонит колокол.

И. Терешкин

…Да нет, не в том беда, что быт лесника просветлел. Беда в том, что мало стало лесников, успевших, сумевших сжиться с лесом, ставших лесовиками. («У себя дома», стр. 123)

…Я был как все, только немножко прилежнее. Может, мои интересы были несколько шире, чем у других сотрудников-учёных. А проще - я был начинаю-щий фотограф, может, прозревающий фотохудожник… («Истоки моего творчества», стр. 80)

Природа не допускает таких глупостей. Её действия сознательны и направлены только на улучшение класса породности. Это, к сожалению, не всегда сознает разумный человек. Вот так и происходит по Пришвину: «Наберут люди знаний, а силёнок своих не хватает, чтобы обороть их включить в круг своей личности, так они и торчат, как упаковочная солома из тары, а самой вещи-то и нет» (Гл. «Абориген», стр. 121)

Галина ШАРИКОВА

Галина ЧУПРУНОВА:

«Он был простым и открытым навстречу людям человеком, делился тем, что знал и умел. Его богатством были его научные открытия, его опыт. Несмотря на все это, он был прост и доступен в общении. Когда я, начинающий корреспондент районной газеты, приехала писать о нем статью, он любезно пригласил меня в свой дом в Пуште, усадил на березовые чурбаки, служившие стульями, напоил ароматным чаем из трав, собранных в заповедном лесу. Материальные блага для него не имели смысла, зато духовные… Таких людей - единицы. Его рассказы о природе можно было сразу перекладывать на лист бумаги. Все они настолько интересны, что задаешься вопросом: почему именно он часто встречался с медведями-одиночками, стадами зубров, уникальными редкими птицами? Почему только ему одному было дано передать всю красоту наступления весны в распустившемся подснежнике, запечатленном на снимке? Наверное, он слушал и чувствовал дыхание природы, и она отвечала ему взаимностью».