Говорить по-русски, следовательно, - говорить на языке Пушкина

6 июня 1799 года в Москве родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. В день его рождения ежегодно отмечается сразу двойной праздник - Пушкинский день России и Международный день русского языка. И дело здесь не в том, что это событие закреплено официально и Указом Президента России, и постановлением ООН. Этот день связан с вкладом, который Пушкин внес в развитие родного русского языка.

18 июня 1880 года в Москве был установлен памятник Александру Сергеевичу. На открытии памятника присутствовали дети и внуки Пушкина, литераторы, ученые, музыканты, артисты, общественные деятели.

Выступали известные писатели и поэты. Сильное впечатление на слушателей произвели речи Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского и И. С. Тургенева. «Мы будем надеяться, – говорил И. С. Тургенев, - что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком!.. Будем же надеяться, что в недальнем времени даже сыновьям нашего простого народа... станет понятно, что значит это имя: Пушкин».

Фраза Аполлона Григорьева «Пушкин - наше все» уже давно стала крылатой. Продолжая ее, поэт писал: «Пушкин - представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами…».

По его мнению, в творчестве великого поэта впервые нашло художественное выражение то особенное, типовое, что отличает русскую национальность. Именно А. С. Пушкин наиболее глубоко в русской литературе отобразил народный характер.

Со временем стихотворные строки А. С. Пушкина разошлись на цитаты. Литературное творчество поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, ведь с его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать. Со школьной скамьи практически наизусть знаем многие его произведения, и даже в повседневной жизни часто цитируем: «Мороз и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…», «О сколько нам ошибок чудных готовит просвещенья дух», «Я к вам пишу – чего же боле?»...

Пушкин завершил длительную эволюцию литературного языка, используя достижения русских писателей XVIII - начала XIX века в области русского литературного языка и стилистики, совершенствуя все то, что сделали до него реформаторы языка – Ломоносов, Карамзин, Крылов.

ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Борщ пересолила» равнозначно «с солью переборщила». А вот «бесчеловечно» и «безлюдно» - не синонимы.

Замечательный тест для иностранца на перевод с русского языка: «За песчаной косой лопоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой». «Ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «всё в порядке» и «не стоит извинений».

В ступор иностранца, изучающего русский, может ввести фраза «да нет, наверное». А попробуйте перевести фразу «Руки не доходят посмотреть».

Воспринимая язык как культурное достояние, как национальное богатство, Пушкин исследовал язык предшественников и современников, размышлял о том, каким надлежит быть русскому языку, о его свойствах.

И о том, что литература – это не столько изложенный сюжет, сколько язык, написано Пушкиным немало. Тот язык, на котором писал Пушкин, и сегодня понятен и общеупотребим. Установленные Пушкиным нормы определили дальнейшее развитие русского художественного слова.

Смелость Пушкина вызывала нападки и насмешки. Трудно сегодня представить, что употребление в литературе таких слов, как «корова», «кружка», могло вызывать возмущение в обществе, предпочитающем французский русскому языку, и обвинение в безвкусии. Пушкину приходилось отбиваться от критиков. Причем ответы критикам он порой помещал в свои произведения – взять хотя бы роман «Евгений Онегин»:

«Еще предвижу затрудненья:

Родной земли спасая честь,

Я должен буду, без сомненья,

Письмо Татьяны перевесть.

Она по-русски плохо знала,

Журналов наших не читала

И выражалася с трудом

На языке своем родном».

Пушкин выступал за простоту, точность и в то же время за языковое разнообразие, отвергая салонность, вычурность, предпочтение иностранных слов русским.

Бездумное и «слепое» заимствование иноязычных слов приводит к засорению языка. Конечно, невозможно избежать использования иностранных слов в русской речи, так как появляются новые изобретения, понятия. Например, интернет, смартфон, планшет, оффшор, селфи, роуминг и др. Но внедрение иностранных слов, которые имеют равноценные русские эквиваленты, является неоправданным.

Следует внимательно относиться к своей речи, обдумывать выбор слова и использовать его целесообразно в той или иной ситуации. Язык человека свидетельствует о его речевой культуре, вкусе, об отношении к окружающему миру и к самому себе. Сделать свою речь красивой может только тот, кто этого хочет.

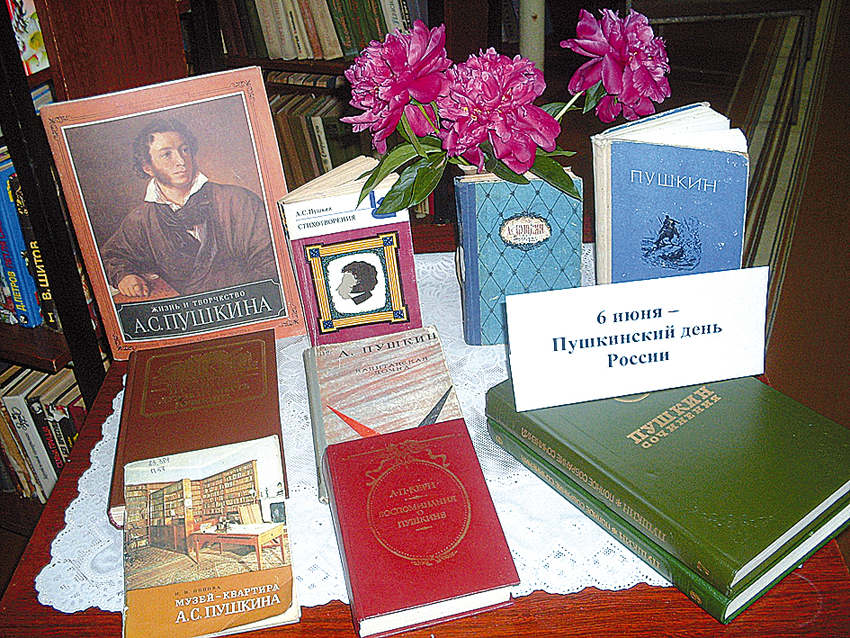

На снимке: в пушкинский день России в отделе абонемента библиотеки оформлена книжная полка «И вновь читаем Пушкинские строки», где представлены книги о жизни и творчестве великого русского поэта.

Народным поэтом он стал в Михайловском, где познал народную жизнь. Село превратилось из места ссылки в «приют спокойствия, трудов и вдохновенья».

Михайловский период называют литературным подвигом в его творчестве. За два года он написал более ста произведений, включая драму «Борис Годунов», сатирическую поэму «Граф Нулин», деревенские главы «Евгения Онегина», шедевры мировой литературы «Я помню чудное мгновенье», «Талисман», «19 октября».

А. ЛЕБЕДЕВА